理学院“智能+交叉”双轮驱动的基础课程智慧教育体系建设

发布时间:2025-09-21 16:02:20 作者:理学院 来源:理学院

点击:

理学院坚持立德树人根本任务,紧密围绕推进一流本科教育的发展目标,积极推动数理基础课程与工科专业教育的深度融合,充分挖掘AI在教学场景中的赋能潜力,致力于拓展学生的知识视野,强化跨学科思维能力,提升学生的创新能力和实践技能,倾力打造“人工智能赋能、学科交叉融合、课程思政浸润、虚拟实验室应用”的融创型数理基础课程智慧教育体系。

共建”科技矿场“,校企协同广拓育人资源

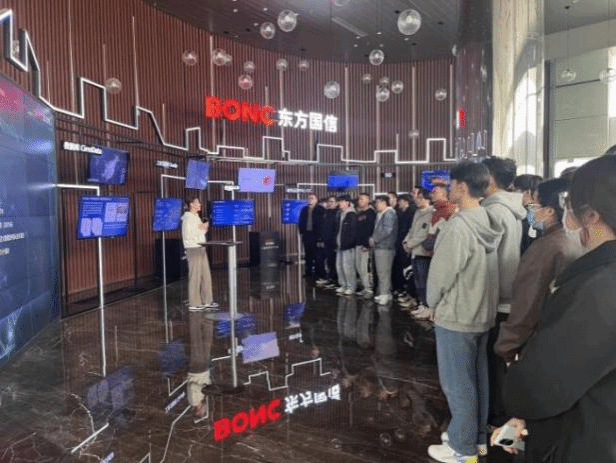

学院依托”科技矿场“这一特色平台,与企业共同构建了多层次的协同育人体系。在本科教学中,理学院有着多年的积累与自身的学院定位优势,持续深化数智技术与教育教学的融合创新,以“产教融合、协同创新”为核心理念,加强学校、学院与企业之间的深度合作,共同制定人才培养方案,聘请企业导师开设软件实训课程,共建区块链联合创新实验室,开设Python编程、机器学习应用、大数据分析、区块链技术等四门前沿软件实训课程,企业导师指导学生大创、毕业设计、实习实训、学科竞赛等,有效衔接了理论学习与产业实践,提升了学生的实践能力与创新素养,已有1500多名学生受益。

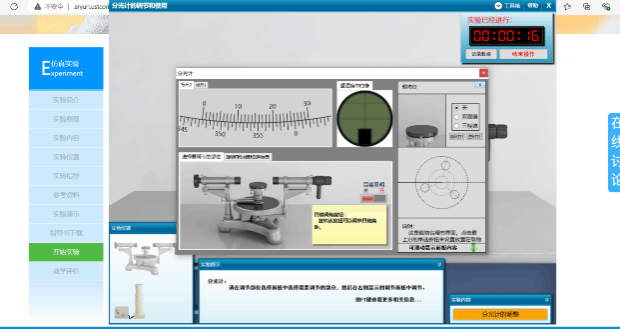

学院积极开展“科技矿场(数理)建设”研讨,与美林数据技术股份有限公司共建项目已建设立项,“数学科技矿场实训活动初探”已立项北京交叉科学学会和北京高等教育学会数学研究会课题;由获得北京市青教赛一等奖的刘菊副教授领衔与翼欧教育科技等开展AI赋能公共课教学的案例建设;《大学物理实验》依托科大奥锐科技有限公司建立教学虚拟平台。这些扎根于实践的合作,不仅为学生提供了更贴近产业一线的学习体验,也为培养适应数字时代的创新人才开辟了新的路径。

目前,《数理统计》荣获首批国家级一流本科课程,上线国家MOOC平台,同时作为MOOC西行课程获得学习者和校方的一致好评。《实变函数》自2020年在B站上线以来,点击播放已超130万,在“最多播放”、“最多弹幕”、“最多收藏”等指标下均排同课程之首;作为开放课程在智慧树平台上线。

打破学科壁垒 数理融通增强育人合力

数理基础课教育不仅是科学研究的基石,更是培养学生逻辑思维能力、学习能力和创新能力的关键。学院依托“数学与能源交叉研究中心”,着力打造了“数理+X”交叉融合课程体系,为学校构建高质量人才培养体系提供了有力支撑。学院汇聚数学与矿业能源领域的科研力量,聚焦矿业能源中的关键数学问题展开深入研究,并将科研成果凝练成独具特色的课程教学资源,目前已形成十余个能源交叉教学案例,并应用于教学。

2024年8月,学院被北京交叉科学学会授予“名师工作室”。2025年8月,学院教师担任第三届北京交叉科学大会的学术委员会委员,担任“C2: 数学-矿业能源前沿交叉论坛”的主席和召集人,论坛的召开为数学与矿业能源领域的交叉研究提供了高水平的交流平台,有效促进了多学科思想碰撞与合作创新。

《高等数学》课程与书院平台相结合,依托书院资源开展教学创新,充分发挥专业书院的育人功能。针对不同专业学生的培养需求,通过书院实施分类教学改革,促进通识数学课程更好地支撑专业学习,增强高等数学教学的针对性和实效性,着力构建矿业能源特色的数理课程育人体系。

思政融通课程,启智赋能培育时代新人

为全面落实立德树人根本任务,理学院系统性推进数理公共基础课课程思政创新建设。学院聚焦《高等数学》《线性代数》《概率论与数理统计》《大学物理》等核心课程,深度开发与专业知识深度融合的思政教学案例,形成课程案例库。《概率论与数理统计》《大学物理》均获评校级课程思政示范课一等奖。课程思政课的创新建设实现了价值塑造与知识传授的深度融合,更有效助力学生塑造科学的世界观和核心价值观,为其成长为具备家国情怀、科学精神和创新能力的时代新人奠定坚实基础。

智启教学新篇,深融AI赋能精准育人

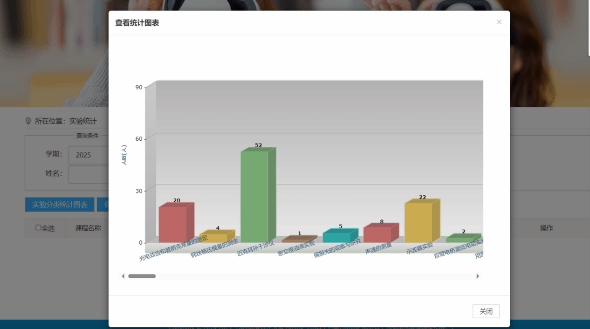

为深化公共基础课教学改革,理学院系统引入人工智能前沿技术,全面赋能教学流程重构与学习模式创新。学院依托“知识图谱”技术整合碎片化知识点,构建系统化课程框架;部署“AI答疑助手”提供24小时个性化学习支持,精准解答学生疑问。我校《线性代数》智慧课程首学期运行成效显著,该课程全面覆盖全校2300余名理工科学生,学生参与率高达93%,师生互动活跃,课程活动总数累计超5万次,教学效果与创新模式获得了师生的好评;《大学物理实验》通过“虚拟仿真实验”平台突破时空限制,打造沉浸式实践环境。公共基础课教学构建以“智能驱动、精准施教、沉浸体验、协同育人”为特征的新型教学范式,为培养具有创新精神和实践能力的拔尖人才注入了强劲动能。

融创型数理基础课程智慧教育体系的初步建设深度融合精准化教学、个性化辅导与沉浸式学习体验,有效推动知识传授、能力培养与价值塑造的有机统一。未来,理学院将持续深化数智化教学改革,拓展校企合作深度,强化课程思政与价值引领,为构建更具韧性、更富活力、更高质量的拔尖创新人才新生态提供支撑,为学校加快建设世界一流能源科技大学贡献坚实的理学力量。