2025年,是中国矿业大学(北京)深入贯彻全国教育大会精神、全面落实教育强国建设规划纲要的关键之年。值此“十四五”规划收官、“十五五”蓝图谋划之际,我校正以昂扬姿态,面向建设世界一流能源科技大学谋篇布局、高位推进。恰逢其时,本科教育教学审核评估既是对我校人才培养质量的全面检验,更是推动我校教育改革再上新台阶的重大契机。为系统总结、全面展示各学院在本科教育教学领域的创新实践与改革成效,特推出“本科教育教学改革成效工作巡礼”。

本期展示的是能源与矿业学院。

一、学院简介

践行为党育人、为国育才使命,

致力于培养具有“家国情怀、精英素养、能源特质”的新时代人才

能源与矿业学院是中国矿业大学(北京)下设的二级学院,为矿业工程国家一流学科建设单位,其前身可追溯至1909年焦作路矿学堂采矿专业,历经1933年的采矿冶金系、1952年并入清华大学等院校采矿系的调整,1998年组建资源开发工程系,2002年更名为资源与安全工程学院,2018年因学科发展调整为现名。学院办学至今培养了我国煤炭系统第一位中国科学院院士(宋振骐教授,1957年毕业于原北京矿业学院采矿系地下开采专业)和第一位中国工程院院士(钱鸣高教授,1957年毕业于北京矿业学院采煤专业),并于1962年培养出我国煤炭系统第一位采矿工程研究生,1987年培养出煤炭系统第一位采矿工程博士。

学院现有矿业科学与工程系、智能采矿工程系、资源科学与工程系、能源科学与工程系4个教学机构,矿业工程学科是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”和“世界一流学科建设”的重点学科,在全国学科评估中连续五次名列第一,获批“绿色智能开采理论与技术学科”111引智计划项目、“煤炭资源绿色智能安全开采”国家自然科学基金委员会创新研究群体项目。学院拥有矿业工程“长江学者”奖励计划特聘教授设岗学科,矿业工程博士后科研流动站,采矿工程、资源开发规划与设计2个博士学位授权点,资源与环境1个博士专业学位授权点,采矿工程、资源开发规划与设计、新能源科学与工程3个硕士学位授权点,矿业工程、工业工程与管理2个硕士专业学位授权点。学院设有煤矿安全开采与地质保障国家级实验教学示范中心、国家级工程实践教育中心、北京市校外人才培养基地与北京市实验教学中心等。

学院是煤炭精细勘探与智能开发全国重点实验室建设支持单位,拥有厚煤层绿色智能开采教育部工程研究中心、共伴生能源精准开采北京市重点实验室、煤矿灾害预防与处置应急管理部重点实验室3个省部级科研平台,拥有放顶煤开采、巷道支护与灾害防治2个煤炭行业工程研究中心,设有先进采矿研究院、矿山岩土灾害防治研究中心、可持续发展与能源政策研究中心、矿井水防治与利用工程中心等研究平台,中俄动力学研究中心、中国-土耳其厚煤层开采研究中心等国际合作机构持续建设中。

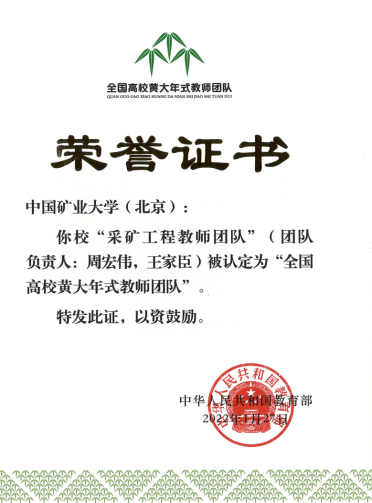

学院拥有一支高水平师资队伍,现有教职工58人,专任教师52人,其中:双聘院士4人、外籍院士3人、教授22人、副教授20人、副研究员2人、高级工程师1人、讲师6人、工程师1人,高级职称占比超80%,专任教师拥有博士学位占比100%。教师队伍中,获各类优秀人才称号69人次,包括:国务院学位委员会学科评议组成员、秘书长1人(王家臣教授),教育部高等学校教学指导委员会委员/副主任委员2人(王家臣教授、周宏伟教授),国家级教学名师1人(周宏伟教授),国家级高层次人才3人(周宏伟教授、赵毅鑫教授、张俊文教授),国家级青年人才4人(杨胜利教授、李杨教授、樊静丽教授、郝宪杰教授),国家有突出贡献的中青年专家2人(王家臣教授、周宏伟教授),“百千万人才工程”国家级人选2人(王家臣教授、周宏伟教授),全国优秀教师1人(王家臣教授),全国教材先进个人1人(王家臣教授),美国SYD S.PENG采矿岩层控制奖1人(王家臣教授),教育部“高校青年教师奖”2人(何富连教授、王家臣教授),教育部“跨世纪人才培养计划”1人(马念杰教授),教育部“新世纪优秀人才支持计划”2人(周宏伟教授、赵毅鑫教授),“百千万人才工程”煤炭系统专业技术拔尖人才2人(何富连教授、许延春教授),全国煤炭青年科技奖10人(何富连教授、王家臣教授、侯运炳教授、王春来教授、刘洪涛教授、李杨教授、张俊文教授、邓雪杰教授、李永亮副教授、郝宪杰教授)煤炭工业技术创新优秀人才1人(许延春教授),孙越崎能源大奖1人(王家臣教授),霍英东教育基金会高等院校教育教学奖1人(杨胜利教授),孙越崎青年科技奖7人(马念杰教授、周宏伟教授、赵毅鑫教授、杨胜利教授、 潘卫东教授、张锦旺副教授、李春元副研究员),孙越崎博士后奖1人(王家臣教授),北京市高等学校教学名师奖3人(周宏伟教授、王家臣教授、王炳文教授),北京市优秀教师2人(王家臣教授,周宏伟教授),北京高校优秀德育工作者1人(王炳文教授),北京市科技新星计划1人(赵毅鑫教授),北京市优秀人才培养资助2人(樊静丽教授、王兵副教授),青年人才托举工程8人(樊静丽教授、郝宪杰教授、滕腾副教授、王兆会副教授、张锦旺副教授、张村教授、魏炜杰副教授、李良晖讲师),江苏省青年科技奖1人(何富连教授),江苏省新世纪科学技术带头人培养工程1人(何富连教授),煤炭部跨世纪学术带头人培养计划1人(何富连教授),享受政府特殊津贴5人(马念杰教授、王家臣教授、周宏伟教授、赵景礼教授、赵毅鑫教授)。学院采矿工程教师团队入选“全国高校黄大年式教师团队”,采矿工程专业与新能源科学与工程专业育人团队先后获评北京高校优秀本科育人团队。

学院学科优势明显,教学科研成果丰硕。近年来,累计荣获省部级以上科技奖励近170余项,其中国家科技进步奖一等奖1项、二等奖2项,省部级科技进步奖特等奖2项、一等奖20余项、二等奖80余项、三等奖60余项;承担国家“973”项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、北京市自然科学基金等国家级、省部级科研课题80余项,企事业单位委托项目400余项,近五年到账科研经费超过2亿元;累计发表学术论文1000余篇,其中SCI、EI、CSSCI等高水平论文700余篇,授权国家发明专利100余项、实用新型专利及软件著作权100余项,累计出版学术著作50余部。

能源与矿业学院始终以为党育人、为国育才为己任,全院现有在校生1610人,其中本科生721人,硕士研究生655人(全日制559人,非全日制96人),博士研究生234人;另有中煤科工集团煤炭科学研究总院联合培养24人。近五年,22人获得学校优秀共产党员、4人获得学校优秀党务工作者、4个党支部获得学校先进党组织,1个党支部获得“北京高校红色1+1”示范党支部;获全国煤炭行业“五四红旗团委”、北京市共青团“达标创优”“红旗团委”称号,获北京市“达标创优”竞赛优秀组织奖,5个团支部荣获“北京市先进团支部”,3个团支部获共青团“五四红旗”先进团支部,11个团支部获“北京市先锋杯”先进团支部。5人获北京市“先锋杯”优秀团员,5人获北京市“三好学生”,5人荣获“北京市优秀学生干部”,6人荣获“北京市优秀团干部”,2人获得有突出贡献的工程硕士学位获得者荣誉,1人荣获“首都大中专学生暑期社会实践先进工作者”;获“互联网+”“挑战杯”等国家级奖项4项,省部级奖项37项;获国家级竞赛奖励14项,省部级竞赛奖励33项、专业协会级竞赛奖励68项,发表学术论文86篇,授权发明专利、实用新型专利39项。学院鼓励毕业生积极深造、到行业基层一线就业,毕业生深造率和出国学习人数逐年增加(2024届深造率达63.45%),就业率稳定在97%以上,多名毕业生获“全国煤矿建功立业优秀大学毕业生”“全国青年岗位能手”“青海省优秀共产党员”“贵州省五一劳动奖章”等荣誉。

能源与矿业学院以人才培养、科技攻关、技术服务为己任,积极推进世界一流大学和一流学科建设工作,努力将能源与矿业学院建设成为拥有一流师资、培养一流学生、做出一流成果的高水平研究型学院。

二、本科教育教学改革成效

能源与矿业学院党委始终坚持为党育人、为国育才,把立德树人成效作为检验人才培养的根本标准,始终秉承“学生中心、教学相长、追求卓越”的办学理念,全面推进五育并举、三全育人,持续打造具有“家国情怀、精英素养、能源特质”的时代新人。仅2024年度,学院领导班子带队赴京内外企业开展“访企拓岗”22次,获企业捐款60余万元,其中10万元“汇永奖学金”已经立项表彰。

师生赴“清风林爱国主义教育基地”参观研学

党委带队访企拓岗

1.育人有方向,持续推进“专业思政、课程思政”教学改革

学院积极推进专业思政、课程思政示范引领教学改革,树立“课程思政”新理念,构建“大思政”新格局,依托教学名师示范引领、矿业之声讲座等活动全方位助力学校推进思想政治教育工作的新机制。

学院先后获批省部级及以上教学创新大赛奖励、首批课程思政示范课程等。学院周宏伟教授于2021年先后荣获首届北京高校教书育人“最美课堂”二等奖,首届北京高校教学创新大赛二等奖,首届教育部课程思政示范课程、教学名师和团队;王炳文教授于2022年获北京高校优秀德育工作者;2023年我院周宏伟教授担任课程负责人的《工程力学A2》在全国高校教师网络培训中心上线直播,该课程完成教育部课程思政示范课程数字化转化,成为首批普通本科教育课程思政培训课程;2024年资源科学与工程系党支部入选全国高校“强国行”专项行动团队、北京高校党建工作“样板支部”。

首批普通本科教育课程思政培训课程

全国高校“双带头人”教师党支部书记 “强国行”专项行动团队

学院积极组织教师思政课程和课程思政教学培训。组织学院教师参加教育部高等教育司组织的《关于开展普通本科教育课程思政示范课程相应任课教师培训》,共计18位教师参与培训并取得结业证书,以优秀案例引导教师更好地将课程思政融入教学中。

学院持续推进课程思政示范课和专业思政优秀团队项目申报。学院党委通过大力推进教学改革和实践教学,建设一流课程和课程思政。2021-2025年课程思政建设项目13项,其中课程思政示范课建设项目10项,专业思政优秀团队建设项目3项。

学院大力推进教育教学改革,提升教育教学质量。2021-2025年教育教学改革项目立项59项,其中重点项目9项,专项项目4项。项目成果包括:教学研究论文45篇,其中核心期刊发表教学研究论文15篇、国家级慕课平台上线在线开放课程2门、校级以上教学成果奖1项。

学院定期举行教师教学创新大赛

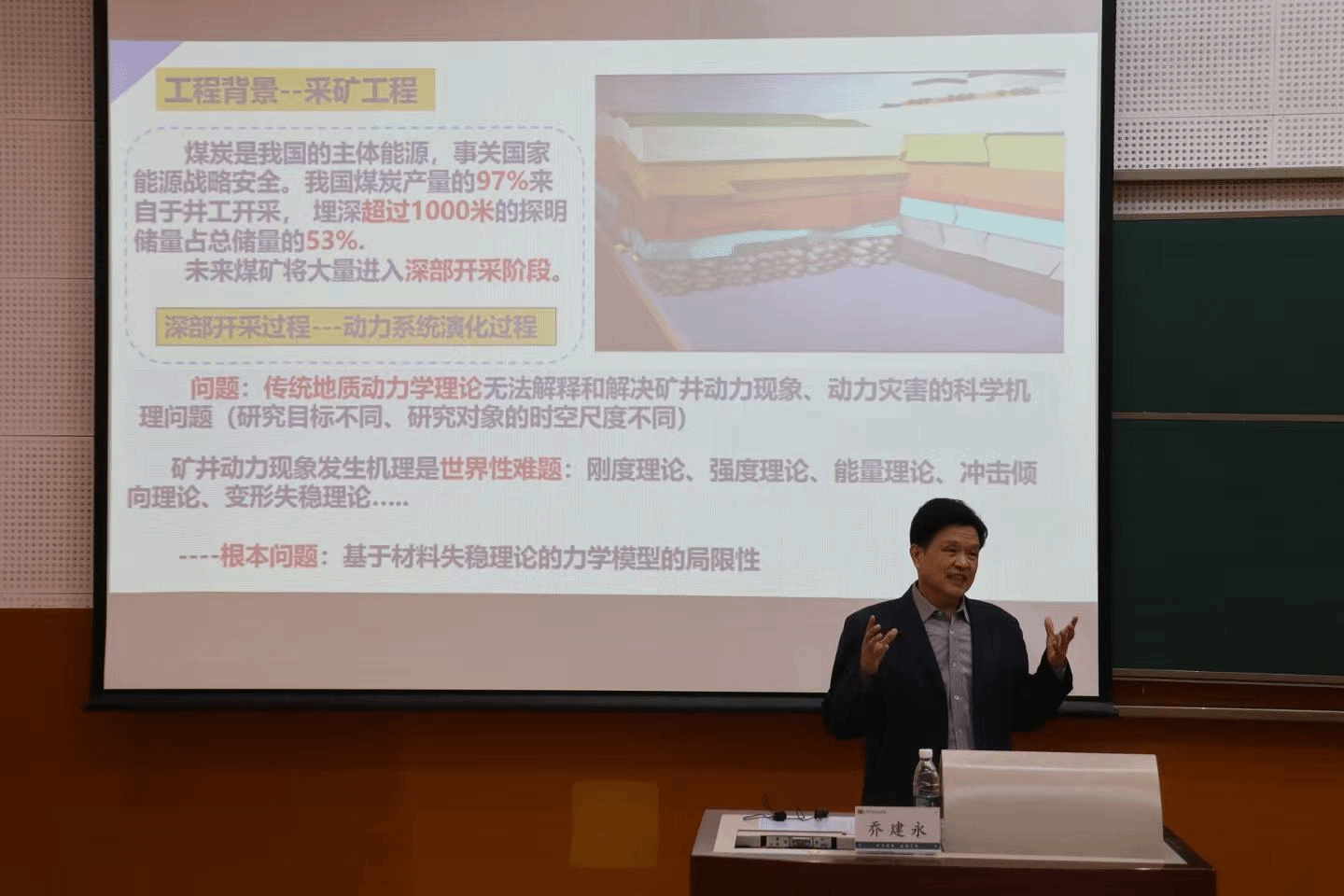

围绕“思政引领、学术论坛、文化讲堂、专业认知”等打造品牌讲座“矿业之声”。“矿业之声”系列讲座自创办以来,先后邀请了包括中国矿业大学(北京)原校长、北京邮电大学校长乔建永教授、德国弗莱贝格工业大学Heinz Konietzky教授、大连理工大学唐春安教授、中国矿业大学(北京)崔希民教授、中国工程院外籍院士、美国工程院院士Derek Elsworth教授等中外知名学者为我院师生进行了100余场报告,形成了对学院师生思政引领、专业提升、国际视野等多位一体的培养成果。

学院矿业之声系列讲座

2.教学名师引领,持续打造“金师”队伍

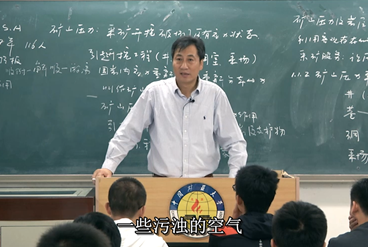

坚持教学名师示范课观摩活动

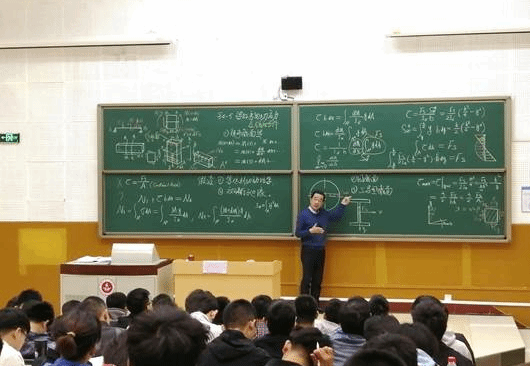

学院邀请王家臣教授等教学名师持续开展“提升课堂魅力、营造精品课堂”教学示范课活动,组织学院青年教师观摩王家臣教授的《矿山压力与岩层控制》现场授课,对提高教师的教学能力和教学水平、增进教师间交流学习、提高教育教学质量具有重要意义。

2022年学院周宏伟教授获国家高层次人才特殊支持计划教学名师,2023年王家臣教授获得全国争先创新奖章,2022年、2023年赵毅鑫教授与张俊文教授入选国家杰青和长江学者特聘教授,2021年、2024年杨胜利教授与樊静丽教授入选青年长江学者,2021年王炳文教授获北京高校教学名师,2022年、2024年李杨教授与郝宪杰教授入选国家万人计划青年拔尖人才,2017年—2024年能源学院入选青年人才托举工程8人次,2024年杨胜利教授获煤炭行业教学名师称号。

能源与矿业学院采矿工程专业育人团队于2019年获北京高校优秀本科育人团队,2022年获批全国高校黄大年式教师团队,2024年新能源科学与工程专业育人团队获北京高校优秀本科育人团队,教师获省部级及以上奖励荣誉共30余项,获校级奖励荣誉30余项。

3.发挥“金师”队伍优势,搭建“金材”“金课”“金专”等四金一体化高水平教学平台

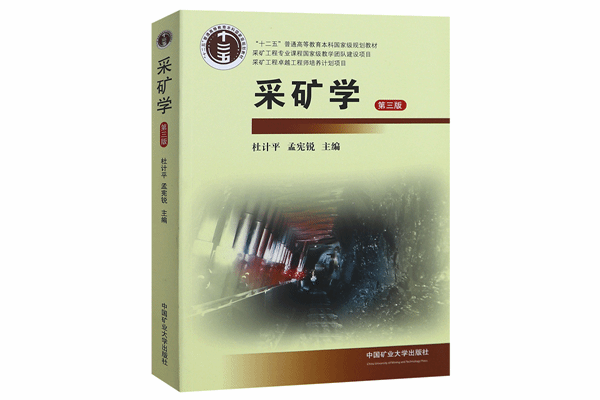

学院党委带头加强教材建设,建设一流教材。围绕打造“金材”的目标开展教材建设,紧抓教材质量。自2018年-2025年,学院共计出版著作44部,出版教材12部,有效支撑了本科生教学“金材”的建设与科研成果对本科教学的反哺。2018年,谢生荣教授出版了教材《工程CAD实用教程》,2019年,赵红泽副教授出版了《露天采矿学》、王春来副教授出版了《现代岩土测试技术》,2020年,何富连教授出版了《Modern Technology of Mining Engineering》,赵红泽副教授出版了《煤矿安全生产应急管理-露天》,2021年,侯运炳教授出版了《采矿虚拟仿真教程》,张俊文教授出版了《矿业系统工程》,2022年,潘卫东教授出版了《采矿工程英语》及修订版,李杨教授出版了《Introduction to Industrial Engineering-工业工程专业导论》,2023年,王兵副教授出版了《工程项目经济与管理:能源工程视角》,2024年,王家臣教授出版了《智能采矿概论》,2025年赵红泽副教授出版了《露天采矿学》(第二版),学院教材建设持续进行,出版的教材同时满足传统专业与新专业研究型人才培养需求。

2021年,学院孟宪锐教授主编的《采矿学(第三版)》荣获首届全国优秀教材(高等教育类)二等奖,王家臣教授主编了高等学校(矿业)“十一五”规划教材《金属矿床露天与地下开采》,教材《资源与环境经济学》获2020年第三届煤炭行业优秀教材二等奖,2023年,王兵副教授出版了《工程项目经济与管理:能源工程视角》入围中国煤炭教育协会的煤炭行业“十四五”规划教材目录,《露天采矿学》获 2024年北京市优质教材,《现代岩土测试技术》获 2022年北京市优质教材,2021年获全国教材建设先进个人1人(王家臣教授)。

学院两门课程入选首批国家级一流本科课程

加强课堂教学组织管理,持续打造一流本科课程。学院严格落实“一流本科三十条”的要求,要求院领导、系领导、专业负责人、院督导与新进教师等按要求进行现场教学督导,加强评价工作,实现督导全覆盖,确保每位教师都能得到资深教师的评价及指导,对提高学院教师的授课水平起到明显促进作用。

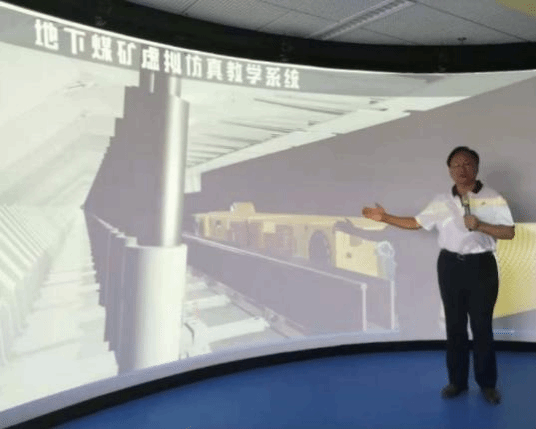

学院教师在2022年获批北京高等教育“本科教学改革创新项目“重点项目(负责人:周宏伟教授),侯运炳教授获批2022年教育部产学合作协同育人项目(智能虚拟矿山实习基地建设研究),张锦旺副教授获批北京市高等教育学会2024年的重点课题,2023年张锦旺副教授获批教育部产学研协同育人项目(《矿井通信与物联网》课程教学团队建设与师资培训),获国家级一流本科课程3门(2020年,《综采放顶煤虚拟仿真教学实验》(侯运炳教授)、2020年线下课程(《材料力学》-周宏伟教授)、2023年线下课程(《矿山压力与岩层控制》-杨胜利教授),杨胜利教授本科课程《矿山压力与岩层控制》与王炳文教授本科课程《露天与金属矿山开采》先后入选2021年与2023年北京高校优质本科课程。

专家进讲堂 视野国际化

企业专家参与实践教学 助力专业人才培养

优化培养方案与课程教学大纲,升级传统专业、优化新工科专业。学院拥有4个本科生专业,采矿工程为国家级一流本科专业,工业工程为北京市一流本科专业,智能采矿工程与新能源科学与工程为新工科专业。

2024年学院完成了4个专业的新版培养方案与教学大纲的修订工作,撤销原资源工程系的采矿工程专业金属和露天方向,将传统专业采矿工程涵盖的煤炭地下开采、露天开采、金属矿开采整体划分为通用采矿课组、绿色采矿课组、先进采矿课组,新版培养方案要求采矿工程专业所有学生均具备煤炭地下开采、金属矿开采和露天开采的综合能力。

智能采矿工程和新能源科学与工程作为我院新工科专业,多次邀请兄弟院校教师团队进行交流,进一步完善培养方案,敲定课程讲授内容及对培养目标的支撑,并落实课程负责人,不断完善智能采矿工程和新能源科学与工程专业的人才支撑体系。2024版培养方案中,呼应二十大报告中关于煤炭清洁高效利用的精神,对智能采矿工程专业部分课程进行了调整,新增了《充填采矿理论与技术》,仅保留智能采矿课组;为了围绕国家“碳达峰、碳中和”重大战略需求,新能源科学与工程对部分课程进行了调整,如增加了大学化学A课程,化工原理、智能电网,将原两个课程组合并为新能源课组。

学院持续打造实践基地,升级科技矿场

4. 依托“科技矿场”,打造本科生“金训”体系,强化研究型本科培养模式

能源与矿业学院始终坚定执行科技、人才、教育一体化培养的战略部署,持续完善校内外“思政引领、科技创新、实习实践、就业”四位一体的科技矿场建设,校内构建了“导师、研究生、高年级本科生、班主任、辅导员、授课教师”六位一体培养模式,形成了“校外科技矿场四位一体+校内六位一体”的立体化全程培养模式。

校内持续建设国家级实验教学示范中心、与开滦集团共建国家级工程实践教育中心、打造国家能源集团神东煤炭集团有限责任公司科技矿场等共计100余座,满足本科生各类培养模式的基地,聘请校外导师100余人,实现校内、校外“双导师”制,全程陪伴本科生成长。

我校国家级实验教学示范中心接受国内外专家组入校考察

以能源学院为重要依托的国家级实验教学示范中心等实验室承担了全校通识课“采矿概论”“能源开发概论”实践部分,以及能源学院、安全学院与地测学院15个专业的课程实践等创新性实验教学任务,累计为24000余名同学提供教学与科研服务。2023年依托实验教学示范中心申报的智能开采展项作为煤矿领域唯一参加由中国科协、北京市人民政府会同20个国家部委共同主办的2023全国科普日主场活动,并入选全国科普日优秀活动,参展期间累计吸引超20000人次驻足观看,3000余人沉浸体验,累计为10000余人进行科普讲解,受到中央广播电视总台、人民日报、科技日报等媒体的关注报道。自2020年至2024年,学院更新或升级了32项大型设备或平台等,累计投入建设经费1000余万元,购置和研发了开采与掘进实训平台、核磁共振系统、智能放煤系统等基础性与创新性并用的实验设备,保障了本科生多样化的教学与研究等工作。

校外科技矿场四位一体+校内六位一体立体全程培养过程

依托“科技矿场”,学院每年完成包括认识实习、生产实习与毕业实习等,实现在校学生全覆盖,校内导师与企业导师联合指导,本科毕业设计结合实践、科研等达到100%,在学校“以本为本”的培养要求下,年实习经费大幅增长,由2023-2024学年663元/生均提高到2024-2025学年的1003元/生均。

学院高度重视在校生的培养与专业认知和自信的提升,在学校率先将认识实习提前到大一结束时间,结合优秀毕业校友与企业专家进课堂、举办各类讲座等工作,有效提升了我院本科生的专业认知和自信,学院定期邀请资深教授为我院学生进行高等数学与大学物理等讲座,提升了我院本科生基础课的成绩,成绩排名位于学校前列。能源与矿业学院在校生对专业认知与专业自信稳步提升,2023年学院净转出2人,2024年实现净转入9人,到2025年实现净转入26人。智能采矿2021-1班作为全国首个智能采矿新工科班级,每1.75人获得1项省部级以上学科竞赛奖、2.8人发表1篇高水平论文、四级通过率100%、班委保研率83%,入选北京市先进班集体,入围2024年北京高校优秀学生基层组织前30强。自2019年-2024年,学院有16名同学获得校级本科优秀毕业设计一等奖、27名同学获得二等奖;自2019年-2024年,有8名同学获得北京市优秀毕业设计奖。自2019年-2024年,35人获得国家奖学金,96人获得国家励志奖学金,7人获得校董事会奖学金,54人获得校本科生特等奖学金等。

三、优秀学生代表展示

采矿工程专业本科15级学生 刘传义

刘传义,男,中共党员,能源与矿业学院采矿工程专业2015级本科生,保研至本校攻读采矿工程硕士学位,硕士期间曾担任硕2019-1班党支部书记,作为主要完成人参与煤矿采场围岩控制、冲击地压防治、巷道支护等方面科研课题4项,依托课题发表5篇学术论文,获得6项专利授权。先后获北京市优秀毕业生、国家励志奖学金、郑煤机栋梁奖学金、龙软科技奖学金一等奖、研究生优秀学生等荣誉,毕业后入职华能煤业有限公司本部,目前在下属的甘肃庆阳煤电公司核桃峪煤矿挂职锻炼。

工业工程专业16级学生 周育潞

周育潞,男,中共党员,能源与矿业学院工业工程专业2016级本科生。在校期间曾担任学院学生会主席,精心策划组织多项大型文体活动,获评“北京市三好学生”、“校优秀团干部”;积极参与实践活动,获得“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区二等奖。毕业后投身军营,服役于中国人民武装警察部队黑龙江总队,政治坚定,刻苦训练,作风顽强,担任驻地武装巡逻等任务,获评“优秀士兵”一次、嘉奖一次。现工作于房山区人力资源和社会保障局,奋斗在民生服务第一线,始终秉持务实作风和奉献精神,用心用情服务群众,工作成效获得广泛认可。从菁菁校园到火热军营,再到服务群众的基层岗位,用坚定的选择和不懈的奋斗,深刻践行青年的家国情怀和责任使命。

采矿工程专业18级学生 刘哲源

刘哲源,男,中共党员,能源与矿业学院采矿工程专业2018级本科生,现就职于陕西应用物理化学研究所。在读期间,他始终以实际行动践行“明德至善,好学力行”的校训,刻苦钻研,严谨求实,取得了优异的成绩,毕业后进入西北工业大学继续攻读硕士学位。学习之余,他积极投身学生工作及创新实践,荣获校优秀学生奖学金、第七届“互联网+”大学生创新创业大赛全国二等奖、优秀团员等荣誉,担任2022届校友联络人。他孜孜不倦,勇攀高峰,先后作为核心成员深度参与3项国家级重大科研项目,承担国家自然科学基金面上项目课题研究,展现出卓越的科研素养与学习能力。如今,他选择投身国防科技事业,让青春之花绽放在祖国大地,将所学所长贡献于国家战略需求,以实际行动诠释了矿大人的责任担当,在祖国和人民最需要的地方发光发热,为中国式现代化建设贡献着青春力量!

工业工程专业19级学生 赵智怡

赵智怡,女,中共党员,能源与矿业学院工业工程专业2019级本科生,保研至本校攻读工程管理硕士专业学位。本科期间综合测评排名第一,曾担任院学生会主席,获评北京市优秀毕业生、北京市三好学生、董事会奖学金、校十佳团员、优秀团员、优秀团干部、暑期社会实践先进个人等称号。曾获第十届全国高等学校采矿工程专业学生实践作品大赛(学习模型)三等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等创新创业类省部级及以上奖项二十余项。担任班长期间,带领班级获评优良学风班、先进团支部、红旗团支部等称号。带领团队获批首都大学生社会实践优秀团队,实践成果获评特等奖报告。曾参演庆祝建党100周年大型情景史诗《伟大征程》。积极参与志愿活动,参加“熄灭灯光,点亮希望”系列环保公益活动、担任辽宁省青年志愿者协会第三次会员代表大会志愿者。疫情期间,她曾参与多个社区的疫情防控志愿工作,从事信息报录核验、维持社区秩序、协助核酸检测等工作,作为一名青年志愿者连续一个月奋斗在社区一线,累计志愿北京服务时长近200小时。

新能源科学与工程专业20级学生 谷柄达

谷柄达,男,中共党员,能源与矿业学院新能源科学与工程专业2020级本科生,现就读于新加坡国立大学能源系统专业。曾任中国矿业大学(北京)学生代表大会常任代表,能源学院学生会主席、能源学院办公室助理、新能源2020班班长等职务。在校期间,曾获中国国际大学生创新大赛全国铜奖,北京市优秀毕业生、北京市三好学生、带队获得第八届“互联网+”北京市二等奖;2021-2022学年董事会奖学金、校特等奖学金,2022-2023学年校一等奖学金;中国矿业大学(北京)优秀共产党员、十佳团员、优秀团干部、优秀团员;2021年度首都大学生暑期社会实践市二等奖、先进团队;2020-2021学年,中国矿业大学(北京)暑期社会实践校特等奖等。